トランプ時代がやってくる。海外進学どうしよう!?【教えてねねさん!「お悩み相談室」連載コラム編 『トランプ時代の海外進学』PART2】

グローバル進路相談ならどんとこい。

日英中のトライリンガル・自力で海外進学の道を切り拓いた

“ねね”が日本の学生のお悩みをサクッと解決!

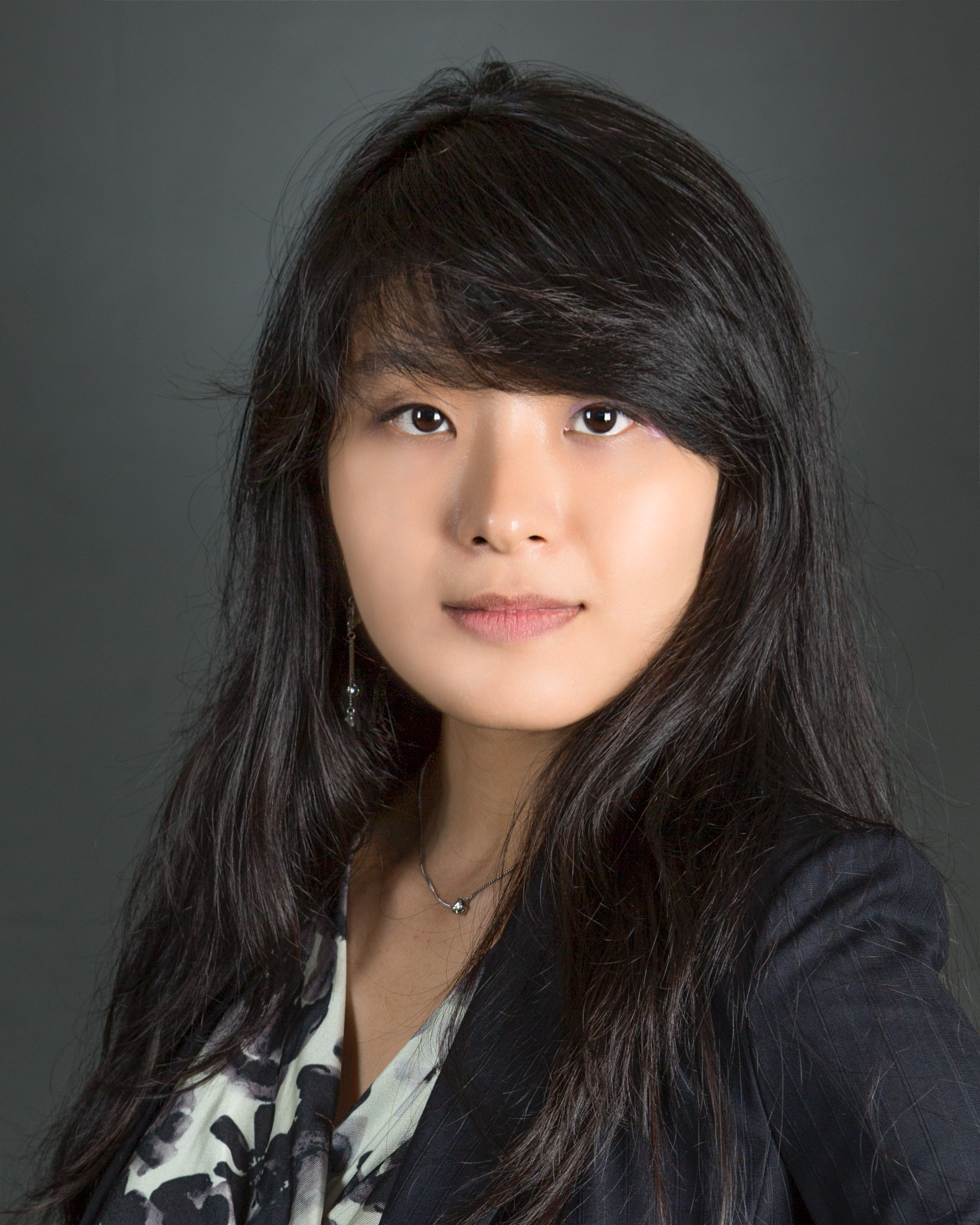

<プロフィール>

白川寧々 (Ning Neinei)

TAKTOPIA共同創業者。北米統括。中国はハルピン生まれ、日本育ち。17 歳で一念発起し、塾にも語学留学にも一切頼らず、完全独学でTOEFL・SAT・エッセイの洗礼を受け、Duke 大学に進学。アメリカで会計系大手コンサルティング会社勤務を経て、MITの経営学修士(MBA)を修了。MIT在籍時に、「英語圏での活躍を夢見る日本の学生の力になりたい」と思い、実践型英語習得メソッド”Native MindTM”を開発し、MITより公認を得る。現在はMIT Entrepreneurship Bootcampの公認講師および日本支部マネジャーとしても活躍する。

こんにちは。TAKTOPIA media「お悩み相談室」事務局です。

ねねさんのお悩み相談室〜トランプ時代の留学Part2〜です!

「トランプ時代におけるグローバルな生き方と大学選びとは?」

Part1では、

現状どんなことが起こっているのか、

起こりうるのかを

ねねさんの視点からまとめてもらいました◎

詳しくはこちら♪

Part2では、

これからの時代を生きていくための

人材にフォーカスして記載しています。

中でもミネルバ大学のお話は

非常におもしろい!

それでは寧々さん、お願いします:)

世界中の人材市場がカオスなことになっている…

ほんの10年前の話をしよう。私がDuke大学3年生のとき。当時、「みんなが憧れる就職先」は投資銀行とコンサルだった。

2008年1月、ニューヨークのベア&スターンズという投資銀行を訪問した。

「我々は君たちを待っている。夏のインターンシップにぜひ応募してほしい」自信満々に説明を受けたのに、1週間後、その会社は破綻してしまった。

2008年3月、気を取り直してニューヨークから少し離れたところにあるUBSのトレーディングフロアを見学した。サッカーフィールドほどもあるトレーディングフロアに所狭しと並んでブルーンバーグに向かっている数百人のトレーダー達は、当時の我々には憧れの存在だった。

が、写真の通り、2015年にはくだんのトレーディングフロアは閑古鳥が鳴いている。2016年時点では売りに出されたらしい。

リーマン・ショックの前にも、ウォール街では過去20-30年に何度も金融危機があったのだが、ほんの2-3年でクビになった人たちは再び職を得るのが一般的だった。が、今回に限ってはそれはまだ起きていない。知り合いのウォール街20年選手のベテランいわく、その原因は景気が戻らないからではないという。

投資銀行最大手ゴールドマン・サックスの社員の1/3がエンジニアになったというニュースでわかると思う。我々が大学生のときにゴールドマンに入社するためには経済学と数学をダブル専攻するのが王道だったのに。

ニューヨーク証券取引所は証券取引所としての役割を終えて博物館化し、167年の歴史があるシカゴ先物取引所は閉鎖してしまった。「かつてみんなが憧れた職業」も、泡となって消えた。

AIによる自動化の波は我々の働き方を変えるのだろうか?とか言っている場合じゃない。もう変えているのだ。

それだけじゃない。

2012年になっても、コンサルティング会社はまだハーバードやMITや周辺のMBAたちにとって花形の就職先だった。それが、2014年になって、急に内定受諾期間を2月いっぱいから4-5月まで伸ばすと宣言する。

「期間を伸ばしてあげないと、4-5月に採用が決定するシリコンバレーやボストンのスタートアップ会社に人材をとられるから」

という理由だ。結局この試みは打ち切られてしまったらしいのだが、メッセージは明確だ。

彼らが欲しい人材は、同じくらいの給料を出し、よほどライフスタイルのいいスタートアップ企業に取られている。「みんなが憧れ、緊張しながら履歴書を書き面接に挑んだ」企業が、その座から失墜したのを自ら認めたことを意味する。

それと同時に面白いのが、世界各国の起業家育成ブーム。身近なところでも、2016年の韓国政府に続き、オーストラリア政府が次々にMITと手を組み、「自分の国に外国人の起業家人材を誘致し、起業のエコシステムを作る」プログラムに多額の投資をする。韓国は財閥モデル、オーストラリアは資源モデルからの脱却をそれぞれ、多様性のある海外起業家人材によって埋める気満々らしい。

そんなことが周りで起きている中で、2020年の教育改革によせて、「AIに仕事の半分が取られる未来、日本の教育はどうあるべきか」というNHKのシンポジウム番組に「グローバル系コムスメ枠」で登壇したんだが、そこでさえ、「文科省的にも、『これが将来の成功モデルだからこうやって教育せよ』というのが通用しないのはわかっている」と明言された。あのコンサバな場においてでさえ。

86年生まれの私が、大学生だった頃は数十年前から脈々とあったはずの、「これがグローバルキャリアの王道」的なルートと、必要とされたスキル、学歴職歴が、今や世界レベルで違うことになっている。

私は、「これから世界はこうなるよ」と偉そうに予測する立場の人間ではないし、ありたくもない。トランプのすったもんだはじめ、2030年どころか2018年の未来でさえ予測は難しい。

私が語りたいのは、「過去の成功コースや常識コースが確実に崩れつつある世界のカオスな人材市場の現状」と、「私なら将来に向けてどうするか」の2点である。

「AIに仕事を半分取られる時代」は、2030年に突然空から降ってはこない。予想もしなかったところで、いわゆるエリートだった人たちの仕事は、もう取られはじめている(そうじゃない仕事だけでなく)。

今までは「リスキーなキャリアチョイス」だと思われていた起業やスタートアップ勤務経験が、今までは「ぴかぴかの職歴や学歴」だと思われていたものよりも転職市場で評価される時代は、もう現状の一部である。

そういう意味で、現状のカオスな、誰も対応できてない人材市場からしたら救世主のように思える教育機関が、ミネルバ・スクールにほかならない。

「我々は、全く斬新なことをしているつもりはない」と、ミネルバ創設者のひとりで学部長のスティーブン・コスリン氏は強調する。「効果があると何年も前に証明された教育を、世間の大学の都合に振り回されずに実行したら、こうなっただけだ」

4年間で世界の7都市を回り、そこで学び働き社会的インパクトを残し、真のリベラルアーツ教育をオンラインで受けながら学んだことをすぐに実践する学校。キャンパスなし、スポーツ設備なし、コネ入学なし、80%が非アメリカ人、合格率は全世界で2%を切りIvyLeagueを蹴って入学する学生も多数。

入学審査の基準は、合格率がやたら低い独自のテストと、「今までの18年そこらの人生で、生まれ持った環境から自分も含めどれだけの社会的インパクトを残せたか」

卒業生をまだ1名も出していない現在から、世界の名だたる有名企業や各国政府からインターンシップの引く手あまたな人材の宝庫。

最前衛の名門大学として、世界の先端を独走していることは間違いない、そんな学校がミネルバだ。

先日、タクトピアは、CIVITASという(定義がすごく難しいけど)ミネルバスピリット展示、キャリアフェア、コミュニティエンゲージメント、学生向けネットワーキング大会を全て組み合わせたような素敵なイベントに、ミネルバ学生をインターンから雇うパートナー企業として参加することができた。

今まで、弊社タクトピアのプロジェクトで二名ほどのミネルバインターン生と仕事をしたことがあるのだが、どちらもものすごく面白いライフストーリーと、「16,17歳で世界を自分ごとのようにとらえ、自分なりの力で世界を変えてきた」経歴と、「これが大学生か、うそだろう」というレベルの行動力と提案力に舌を巻いてきた。

ついに、そんな子がうじゃうじゃいる場所に足を踏み入れ、約5-6時間の間、多いに語り、笑い、ネットワーキングをしたわけなのだが。

何かがおかしい。

会場の雰囲気、話しかけてくる学生の熱気、その表情、自信、多様すぎるバックグラウンドとおもしろすぎるストーリー。キラキラした目で私の話すことを聴き、それを完璧に理解した上でクリエィティブな提案を次々投げ込んでくる感覚。勇気を持って知らない大人に人懐っこく話しかけ、自分の立場から自信を持って提案し、アグレッシブに自分を語りつつフィードバックはものすごく謙虚に聞く。目に入るすべてのものに対して好奇心に満ち溢れている。

これどこかで経験したことある、と気づいてしまった。MITのMBAに足を踏み入れた日である。

この集団は、16-19歳の集団としてはだいぶおかしい。

彼らには、将来なりたい職業、というものがない。頭の中は世界を知り解決したい問題にどう切り込むか、ということでいっぱいである。

彼らには、「グローバルエリートの王道でどう生き残るか」という焦燥感がない。或いはあったとしても、学校の入り口で置いてきたのだろう。この四年間で、どうやって世界に爪痕を残せるか、どうやって色んな機会を逃さず成長できるか、そんなことばかり考えている。

彼らには、自分の育ったコミュニティで壮大な課題にぶつかり、それをなんとかしようと挑戦し、結果を出しながらもまだ満足しきれていない、という社会人2-3年目の人間が持つような純粋な問題意識と使命感がある。

私がDuke時代に望んで手に入れられず、27歳になってMITでやっと手に入れたものを当たり前のように持つ10代の若者が、ここにはうじゃうじゃいる。

彼らは、日本社会でいう学生などではなく、足元から世界を変える勇者であり、コラボレーションをしたいと世界の名だたる企業や政府機関が手を伸ばしてきているのもものすごく納得だ。

このカオスな世界人材市場において、次の10年で何のスキルが重要になり、何を学んだ人材が重宝されるかは実は誰もわからない。定説としてあるのは、アントレプレナーシップスキルを持つ人材だが、それはもう「スキル」ではない。

人としての、OSだ。勇気と読み替えることもできる。

私が大学生の頃は、「ある程度決まっているエリート社会の王道」をゲームのようにクリアする人材が優秀とされもてはやされ、成功してきた。評価対象として一番大事なのは「知恵」だと思っていた。

だけど、実は前から、そして今の10代20代にとってはさらに大事な要素は、ゼルダ風に言うと間違いなく「勇気」である。

組織や世界の大きな問題におもねることなく立ち向かう勇気、現状に疑問を発する勇気、問題は解決できると笑顔で言う勇気、自分のよく知る知識と違う知識が求められる場合、ゼロから学ぶ勇気、育った環境とは違う世界に飛び込んでいく勇気、新しいことをする勇気。

そんな人材が、間違いなく、世界の官民問わず様々な組織から欲しがられるのは、カオスな現状を観ると明らかではないだろうか。

世界の人材市場で求められるタイプの人間は、ほんの10年前から変わってしまった。今は、スキルや専門よりも柔軟なOSが大事になってしまった。22歳の焦燥感に震えていた昔の私は、この世界では太刀打ちできないだろう。

ここまで読んで、「じゃあどうしたらいいんだ畜生!」と歯噛みしている若い読者がいるだろうから、ひとつだけ今すぐできるアドバイスをする。

「将来なりたい職業(雇って欲しい就職先)ではなく、『今、解決したい問題』は何か?」

自分に問うてみてほしい。そして、

「今、その解決に携わるには、どうしたらいいか」

考えてみて欲しい。将来ではない。今すぐ。

少しでも、焦燥感から解放され、未来に向けてワクワクしてきただろうか?

「ねねさんのお悩み相談室」次回も楽しみに〜 🙂